Personenkomitee Stolpersteine

Das Personenkomitee Stolpersteine ist eine private Initiative, die in der Stadt Salzburg gemeinsam mit dem deutschen Künstler Gunter Demnig sogenannte Stolpersteine verlegt. Diese Mahnmale erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten vertrieben, deportiert, ermordet oder in den Freitod getrieben wurden.

Hintergrund

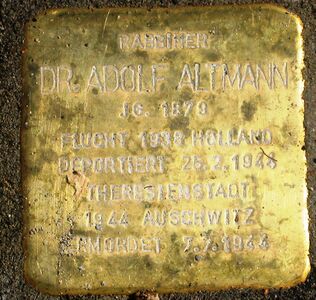

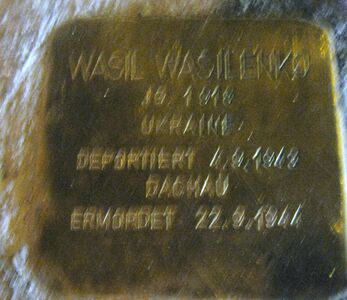

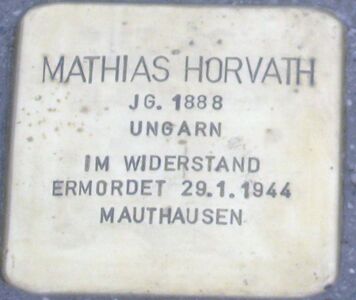

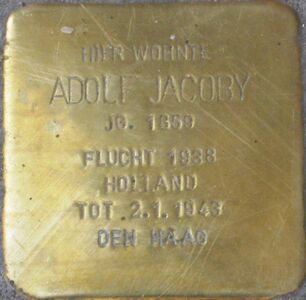

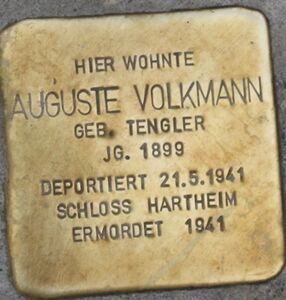

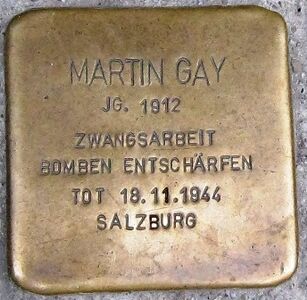

Das Projekt richtet sich gegen das Vergessen. Stolpersteine sollen Passanten nicht zum Stolpern bringen, sondern zum Nachdenken: darüber, dass an diesem Ort Menschen wohnten, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Stolpersteine wollen die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung von Juden, von Roma und Sinti, von politisch Verfolgten, von Homosexuellen, von Zeugen Jehovas, von Zwangsarbeitern und von Krankenmorden im Nationalsozialismus lebendig erhalten. Die Erinnerung an das Schicksal dieser Menschen erfolgt durch Pflastersteine aus Messing, die vor der letzten selbst gewählten Wohnadresse des Opfers in den Boden eingelassen werden. Der Text beginnt in der Regel mit "Hier wohnte", gefolgt vom Namen, dem Geburtsjahrgang und einzelfallabhängigen Texten, häufig dem Deportationsjahr und dem Todesort.

Seit 1996 hat Gunter Demnig rund 79 .000 Steine (Stand September 2020) in 26 Ländern Europas gesetzt.

Bereits am 19. Juli 1997 kam es in St. Georgen bei Salzburg zur ersten Stolpersteinverlegung außerhalb Deutschlands. Gedenkdienst-Gründer Andreas Maislinger hatte Gunter Demnig eingeladen für die Zeugen Jehovas Johann Nobis und Matthias Nobis vor ihrem Geburtshaus in Holzhausen Stolpersteine zu verlegen. Fritz Amerhauser war der erste Bürgermeister der eine Genehmigung für die Verlegung gab. In Deutschland erhielt Gunter Demnig erst drei Jahre später die erste offizielle Genehmigung.

Das Komitee

In dem überparteilichen Personenkomitee Stolpersteine sind Privatpersonen wie Politiker der Gemeinderatsfraktionen von Bürgerliste, SPÖ und ÖVP vertreten. Als Initiatoren treten Ingeborg Haller von der Bürgerliste und Thomas Randisek vom Dachverband Salzburger Kulturstätten auf.

Im Dezember 2013 wurde das Personenkomitee Stolpersteine mit dem "Rose für Menschenrechte 2013" der Stadt Salzburg ausgezeichnet, im Jahr 2014 mit dem "Salzburgpreis des Kulturfonds".

Die Stolpersteine

Die ersten zwölf Stolpersteine in der Stadt Salzburg wurden am 22. August 2007 von Gunter Demnig verlegt, die zweite Tranche (26 Stolpersteine) folgte am 27. und 28. August 2008, eine dritte Serie von 29 Stolpersteinen am 22. Juni 2009: Unter anderem sechs Stolpersteine in Salzburg-Maxglan für die insgesamt 17 ermordeten Kinder von Roma und Sinti, die im Zigeunerlager Maxglan inhaftiert waren. Die bislang letzte Verlegung von 27 neuen Stolpersteinen in der Stadt Salzburg fand am 21. und 22. Juli 2010 statt. 2011 wurden die drei Stolpersteine für Max, Henriette und Gisela Neuwirth (Arenbergstraße 33) entwendet. Das Personenkomitee Stolpersteine hatte Anzeige erstattet und die Steine ersetzt.

Seither hat die private Initiative gemeinsam mit dem deutschen Künstler Gunter Demnig und mit Unterstützung der Stadt Salzburg insgesamt 517 so genannte Stolpersteine verlegt. Die Stolpersteine sind kubische Betonsteine mit einer Kantenlänge von zehn Zentimetern, auf deren Oberseite sich eine individuell beschriftete Messingplatte befindet. Sie werden vor den letzten frei gewählten Wohnadressen der NS-Opfer niveaugleich in das Pflaster des Gehweges eingelassen und gehen nach der Verlegung in das Eigentum der Stadt Salzburg über. Finanziert wird die Aktion über Patenschaften von Privatpersonen - zum Preis von je 120 Euro.

Weitere Verlegungen von Stolpersteinen in der Stadt Salzburg:

- 2011, 6. Juli und 7. Juli

- 2012, 39 Stolpersteinen am 22. und 23. März

- 2013, 38 Stolpersteinen am 18. April und am 19. April 2013, sowie am 13. Mai 2013 verlegt

- 2014, 2. Juli und 3. Juli sowie am 24. Oktober 2014

- 2015

- 18. und 19. August von 46 Stolpersteinen

- 14. und am 15. November[4].

- 2017 am 28. und 29. September von 32 neuen Stolpersteinen

- 2018 am 4. August sowie am 25. und 26. September von 27 Stolpersteine

- 2019 am 21. September zwei, am 24. September zwölf und am 25. September elf neue Stolpersteine[5]

- 2020: Das Jahr 2020 hatte einen Verlegeschwerpunkt vor dem Salzburger Festspielhaus: Am 17. August wurden insgesamt 28 Erinnerungssteine an vertriebene und ermordete Festspielkünstler verlegt.

- 2021 am 18. Oktober vor dem Bezirksgericht Salzburg am Rudolfsplatz 3.[6].

- 2022 am 27. September vor dem Landesgericht Salzburg, in der Linzer Gasse und in der Bergstraße statt.

- 2025 am 8. Oktober für die zum Tod verurteilten Patres Schwingshackl SJ und Pontiller OSB und Wilhelm Schmid auf dem Kajetanerplatz, für den die Katholische Aktion die Patenschaft übernahm;

Biografien der Opfer und Verlegeorte der Stolpersteine - im Speziellen ein Verzeichnis der von Salzburg nach Auschwitz deportierten Sinti - sind auf der Internetseite des Personenkomitees zu finden.

Im November 2018 publizierte das Personenkomitee Stolpersteine zudem eine Liste aller derzeit bekannten rund 1 400 NS-Opfer im Bundesland Salzburg. Diese Liste ist auf der Startseite der Homepage des Personenkomitee abrufbar.

Bislang konnten die Biografien von rund 500 Opfern von den Historikern Gert Kerschbaumer, Johannes Hofinger und Helga Embacher in der Stadt Salzburg recherchiert werden. Es wird darauf geachtet, möglichst alle Opfergruppen zu berücksichtigen. Die Biografien aller ermordeten Juden, Roma und Sinti wurden überhaupt erst im Zusammenhang mit der Aktion Stolpersteine ermittelt, womit große Forschungslücken geschlossen werden.

Mittlerweile konnten auch einige Opfer, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt und ermordet wurden, ermittelt werden. Zudem konnten Schicksalsverläufe von Frauen, die Liebesbeziehungen zu Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern hatten, recherchiert werden. Alle Opfergruppen wurden über das Befreiungsjahr 1945 hinaus in unterschiedlicher Intensität diskriminiert.

Alle 517 Stolpersteine sind am digitalen Stadtplan abrufbar.[7]

2025 jährt sich am 4. Mai sich die Befreiung Salzburgs von den Nationalsozialisten zum 80. Mal. Bis zu diesem Tag sollen alle 517 Stolpersteine in der Stadt Salzburg wieder glänzen. Das Personenkomitee Stolpersteine, die sozialdemokratischen Freiheitskämpfer und der KZ-Verband laden daher zur Aktion "Salzburg glänzt". Beteiligen kann sich jeder an der Putzaktion.

Wo befinden sich diese Stolpersteine?

Im digitalen Stadtplan von Salzburg gibt es eine Karte, auf der alle Stolpersteine mit kurzer Geschichte zu finden sind. Siehe unter "Weblinks".

Rechtsextremer Vandalismus

Im Herbst des Jahres 2013 wurden 31 Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus im Andräviertel mit Teer beschmiert und somit geschändet. Die Salzburger Polizei konnte am 25. Oktober 2013 einen einschlägig vorbestraften 20jährigen aus der rechtsextremen Szene als Täter ermitteln.

Auszeichnungen

- Am 1. Dezember 2014 hat das Personenkomitee Stolpersteine den "Salzburgpreis des Kulturfonds 2014 erhalten.

- "Das mit dem Salzburgpreis verbundene Preisgeld soll denjenigen gewidmet werden, die seit Jahren ehrenamtlich für das Gelingen des Projektes - allen voran Gert Kerschbaumer - maßgeblich verantwortlich zeichnen. Die EU 5.000.-, welche das Organisationsteam für die Verleihung des Kulturpreises erhalten hat, sind wie folgt aufgeteilt worden: Gert Kerschbaumer (Recherche): EU 3.000.-, Thomas Randisek (Organisation): EU 1.000.-, Stan Nadel (Übersetzungen): EU 500.-, Programmierer: EU 500.-; Ingeborg Haller stellt als Gemeinderätin das Preisgeld dem restlichen Organisationsteam zur Verfügung."[8]

Bildergalerie der Stolpersteine

Alphabetisiert (begonnen am 18. Oktober 2025)

A

B

-

Stolperstein für Arthur Bondy, seine Frau Irma Bondy, sowie Arthurs Bruder Otto Bondy und Rachel Rosenmann in der Neutorstraße Nr. 20

-

Stolperstein für Daniel Bonyhadi, dessen Söhne aus. 1. Ehe, Edgar Bonyhadi und aus 2. Ehe Ludwig Bonyhadi, sowie Ludwigs Ehefrau Gertrude Bonyhadi und Anna Pollak, weiters Johann Langer und Natalie Rosenthal; in der Rainerstraße Nr. 4

E

F

-

Stolperstein für Amalie Löwy und Ludwig Fischer und seine Frau Emilie Fischer in der Franz-Josef-Straße Nr. 12

G

-

Stolperstein für Oskar Goldfuss in der Getreidegasse Nr. 47

-

H

-

Stolperstein für Richard Holleis in der Kaserngasse Nr. 7

J

M

-

Stolperstein für Abrahauf dem Morpurgo, dessen Tochter Edith Morpurgo, sowie für Hermine Bechinsky an der Ecke Rainerstraße Nr. 15/Hans-Prodinger-Straße Nr. 19

-

Stolperstein für Rudolf Erich Müller auf dem Mirabellplatz Nr. 6

S

-

Stolperstein für Heinrich Schönberg in der Chiemseegasse Nr. 6

-

Stolperstein für Anton Schubert in der Stadlhofstraße Nr. 8

-

Stolperstein für Hugo Singer, seine Frau Paula und deren gemeinsamer Sohn Egon in der Franz-Josef-Straße Nr. 9

-

-

-

Stolperstein für Josefa Sölva im Salzachgässchen Nr. 3

-

Stolperstein für Walter Schwarz auf dem Alten Markt Nr. 12

W

-

Stolperstein für Sossie Wagen und Witthold Wagen, sowie für Margarethe Etlinger in der Ernest-Thun-Straße Nr. 7

-

Stolperstein für Anna Maria Wahl in der Hubert-Sattler-Gasse Nr. 7

-

Stolperstein für Margarete Wraubek in der Haydnstraße Nr. 5

-

-

-

Stolperstein für Leo Köhler in der Plainstraße Nr. 18

-

-

-

Stolperstein für Adolf Aron Weiss in der Vierthalerstraße Nr. 5

-

Stolperstein für Johann Gorup in der Brodgasse Nr. 3

-

Stolperstein für Rudolf Gruber in der Brodgasse Nr. 1

-

Stolperstein für Käthe Huemer in der Schallmooser Hauptstraße Nr. 29

-

Stolperstein für Felix Klar in der Bayerhauf demerstraße Nr. 3

-

Stolperstein für Rosa Engländer in der Griesgasse Nr. 17

-

Stolperstein für August Gruber auf dem Herbert-von-Karajan-Platz Nr. 2

-

Stolperstein für Johann Facinelli in der Rupertgasse Nr. 13

-

-

Stolperstein für Günther Erlbeck in der Franz-Josef-Straße Nr. 14

-

Stolperstein für Alfred Schulhof auf dem Rudolfskai Nr. 52

-

Stolperstein für Max Neuwirth (* 1892; † 1941), Henriette Neuwirth (* 1893; † 1942), Schwester von Rosa Engländer und Gisela Neuwirth (* 1921; † 1942), in der Arenbergstraße Nr. 33

-

-

Stolperstein für Alois Hattinger (* 1880; † 1944) und Josefine Kubin (* 1911; † 1941); in der Franz-Josef-Straße Nr. 4

-

-

-

Stolperstein für Karl Steinocher (Widerstandskämpfer) (* 1894; † 1945); in der Bucklreuthstraße Nr. 13

-

Stolperstein für Johanna Klein (* 1859; † 1943) und Elsbeth Bulla (* 1877; † 1944); in der Markus-Sittikus-Straße Nr. 15

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Susanne Legerer (* 1919; † 1941); an der Ecke Josef-Schwer-Gasse Nr. 3/Weihergasse Nr. 3

-

-

-

Stolperstein für Gottfried Neunhäuserer (* 1882; † 1941) und Jakob Förtsch (* 1896; † 1944); im Innenhof des Stiftes St. Peter

-

-

Stolperstein für Marianne Innerberger (* 1901; † 1942); an der Ecke Linzer Bundesstraße Nr. 36/Franz-Hattinger-Straße Nr. 1

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Anna Reindl (* 1903; † 1942) und Anton Reindl (* 1903; † 1942); in der Kreuzstraße Nr. 9

-

-

-

Stolperstein für Johann Belousov (* 1938; † 1941); in der Werkstättenstraße Nr. 12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Marie Schmalzbach (geborene Pirak) (* 1901; † um/nach 1943) und Herbert Schmalzbach (* 1929; † um/nach 1943); an der Ecke Linzer Gasse Nr. 53/Wolf-Dietrich-Straße Nr. 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für die Opfer des Zigeunerlager Maxglan auf dem Schwarzgrabenweg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Anton Brugger (* 1911; † 1943); an der Ecke Josef-Schwer-Gasse Nr. 8/Eniglstraße Nr. 4

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Richard Metzl (* 1870; † 1941); in der Leopoldskronstraße Nr. 56 bis Nr. 58, vor dem Schloss Leopoldskron

-

Stolperstein für Max Reinhardt (* 1873; † 1943); in der Leopoldskronstraße Nr. 56 bis Nr. 58, vor dem Schloss Leopoldskron

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Heinrich Gittler (* 1916, + 1943); in der Ulrike-Gschwandtner-Straße Nr. 5 bei der Bushaltestelle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stolperstein für Christian Wallinger (* 1910, + 1941); in der Gaisbergstraße (Stadt Salzburg) Nr. 33

-

-

-

-

-

Stolperstein für Leopold Hock in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Wladimir Slesarow in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Leonid Stepanow in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Halina Staschko in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Friedrich Fimberger in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Nikolaj Prilipa in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Wladimir Huntschenko in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Alexander Dubina in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Ferdinand Lang in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Rawis Plache in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für Wasil Wasilenko in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Stolperstein für die Zwangsarbeiter in der Söllheimerstraße Nr. 16

-

Die Stolpersteine auf dem Südtiroler Platz, Gesauf demtansicht.

-

Stolperstein für die Zwangsarbeiter auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Alexander Zielonka auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Arcangelo Pesenti auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Eugene Vadon auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Jan Wladyslaw Kowal auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Jean Baptiste Chadebaud auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Klawdia Solomacha auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Latif Celikovic auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Luigi Cobai auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Mathias Horvath auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Miroslav Kolar auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Stefan Kulka auf dem Südtiroler Platz

-

Stolperstein für Maria Brandstätter in der Ernest-Thun-Straße Nr. 13

-

Stolperstein für Margarethe Weissenstein in der Franz-Josef-Straße Nr. 11

-

Stolperstein für Philomena Steinberger in der Markus-Sittikus-Straße Nr. 23

-

Stolperstein für Katharina Fleischer in der Faberstraße Nr. 27

-

Stolperstein für Maria Anna Heiny in der Haydnstraße Nr. 24

-

Stolperstein für Adolf Jacoby in der Hubert-Sattler-Gasse Nr. 13

-

Stolperstein für Bertha Kohn in der Wolf-Dietrich-Straße Nr. 14

-

Stolperstein für Franz Zeiss vor der Andräkirche

-

Stolperstein für Paraska Mensjuk in der Paris-Lodron-Straße Nr. 3a

-

Stolperstein für Maria Fischer in der Paris-Lodron-Straße Nr. 6

-

Stolperstein für Maria Kurz in der Paris-Lodron-Straße Nr. 6

-

Stolperstein für Johann Graber in der Paris-Lodron-Straße Nr. 9

-

Stolperstein für Otto Horst in der Paris-Lodron-Straße Nr. 9

-

Stolperstein für Friedrich Tischer im Königsgässchen Nr. 4

-

Stolperstein für Hildegard Stiegler in der Bayerhauf demerstraße Nr. 59b

-

Stolperstein für Franz Roider in der Vogelweiderstraße Nr. 96

-

Stolperstein für Karl Kofler in der Vogelweiderstraße Nr. 96

-

Stolperstein für Johann Pöttler in der Poschingerstraße Nr. 7

-

Stolperstein für Christine Neuhauser in der Merianstraße Nr. 40

-

Stolperstein für Margarethe Aschenbrenner in der Rupertgasse Nr. 4

-

Stolperstein für Marie Wurm in der Virgilgasse Nr. 8

-

Stolperstein für Josef Götzenberger in der Schallmooser Hauptstraße Nr. 30

-

Stolperstein für Walter Hintschich in der Ignaz-Härtl-Straße Nr. 11

-

Stolperstein für Stefanie Maresch in der Maxglaner Hauptstraße Nr. 26

-

Stolperstein für Katharina Gröbner in der Grazer Bundesstraße Nr. 14

-

Stolperstein für Theresia Machala in der Grazer Bundesstraße Nr. 19

-

Stolperstein für Franz Schmidhammer in der Aglassingerstraße, nahe der S-Bahn Haltestelle Sauf dem

-

Stolperstein für Josef Haidinger in der Josef-Waach-Straße Nr. 13

-

Stolperstein für Josef Kumhart in der Siedlerstraße Nr. 7

-

Stolperstein für Josef Mackinger in der auf demselstraße Nr. 11

-

Stolperstein für Theresia Trenke in der Schillinghofstraße Nr. 6

-

Stolperstein für Georg Max Prechtl in der Schillinghofstraße Nr. 9

-

Stolperstein für Karl Schuch in der Ignaz-Harrer-Straße Nr. 16

-

Stolperstein für Hermine Graupner in der Müllner Hauptstraße Nr. 8

-

Stolperstein für Auguste Volkmann in der Müllner Hauptstraße Nr. 2

-

Stolperstein für Josef Bieronski in der Dreifaltigkeitsgasse Nr. 3

-

Stolperstein für Martin Gay in der Dreifaltigkeitsgasse Nr. 3

-

Stolperstein für Lech Manczak in der Dreifaltigkeitsgasse Nr. 3

-

Stolperstein für Maria Rauter in der Neutorstraße Nr. 28

-

Stolperstein für Rudolf Peuker in der Neutorstraße Nr. 42

-

Stolperstein für Georg Leitner in der Goldgasse Nr. 12

-

Stolperstein für Franz Nachtnepel auf dem Universitätsplatz Nr. 3

-

Stolperstein für Franz Tannert in der Griesgasse Nr. 37

-

Stolperstein für Juliana Leitner in der Franz-Josef-Straße Nr. 33

-

Stolperstein für Stefan Zweig auf dem Kapuzinerberg Nr. 5

-

Stolperstein für Friederike von Winternitz auf dem Kapuzinerberg Nr. 5

-

Stolperstein für Alexia Winternitz auf dem Kapuzinerberg Nr. 5

-

Stolperstein für Susanna Winternitz auf dem Kapuzinerberg Nr. 5

-

Stolperstein für Elisabeth Jungwirth in der Maxglaner Hauptstraße Nr. 36

-

Stolperstein für Olga Zweig in der Linzer Gasse Nr. 6

-

Stolperstein für Johann Kendlhofer in der Glockengasse Nr. 8

-

Stolperstein für René Lucien Coilliaux auf der Staatsbrücke.

Weblinks

- Webseite Personenkomitee Stolpersteine Salzburg (dt/engl.)

- Stolpersteine

- maps.stadt-salzburg.at Orte und Kurzbiografien auf dem digitalen Stadtplan von Salzburg

- www.stolpersteine-salzburg.at, Orte und Biografien auf www.stolpersteine-salzburg.at

- Radiofabrik Salzburg: Das »Zigeunerlager« Salzburg-Maxglan. Vorhof zum KZ. Ein Hörmahnmal

- SALZBURG24 vom 21. März 2025

Quellen

salzburg.orf.at:

- 16.10.2013: Beschmierung der Stolpersteine

- 17.10.2013: Reinigung der Stolpersteine

- 25.10.2013: Täter gefasst

- 04.11.2013: Weitere Beschmierung der Stolpersteine, diesmal in der Rainerstraße

- 02.12.2013: Weiterer Täter gefasst

- 07.04.2014: Weitere Beschmierung der Stolpersteine, diesmal vor dem Landestheater am Makartplatz

- 01.09.2014: Weitere Beschmierung der Stolpersteine, diesmal am Max-Ott-Platz

- 03.12.2014: Weitere Beschmierung der Stolpersteine, diesmal in der Villagasse und der Innsbrucker Bundesstraße