Stadtpfarrkirche St. Hippolyt

Die Stadtpfarrkirche St. Hippolyt ist eine römisch-katholische Kirche in Zell am See und eines der ältesten Gotteshäuser im Land Salzburg. Sie zählt zu den denkmalgeschützten Objekten in Zell am See.

Geschichte

Eine Renovierung und die damit verbundene archäologische Teiluntersuchung der Kirche in den Jahren 1972 bis 1975 hat neue, interessante Entdeckungen gebracht. Das Äußere der Kirche und der Kirchenpatron St. Hippolyt in Verbindung mit der Bezeichnung "Cella" lassen auf ein hohes Alter der Kirche schließen. Vor der Renovierung vermutete man eine dreischiffige romanische Basilika, wahrscheinlich mit Krypta, die im 14. Jahrhundert gotisiert und um den stattlichen Westturm erweitert worden war.

Archäologische Grabung

Als man im Sommer 1973 im Zuge der Renovierung auf Bestattungen aus der Barockzeit stieß, wurde der damalige Landesarchäologe Dr. Fritz Moosleitner beigezogen und schließlich mit der Überwachung aller bodenverändernden Baumaßnahmen betraut.

Aus Zeit- und Geldmangel beschränkten sich die Grabungen im Wesentlichen auf den Bereich der neu aufgefundenen Krypta und auf den Altarraum des nördlichen Seitenschiffes. Im Bereich des Langhauses erfolgten lediglich einzelne Suchschnitte. Trotz dieser Einschränkung war es möglich, die Baugeschichte dieses historisch wichtigen Gotteshauses vollständig zu rekonstruieren.

Die mittelalterliche Baugeschichte der Kirche St. Hippolyt

Die Untersuchungen im nördlichen Seitenschiff ergaben, dass sich unter dem Marmorplattenbelag mindestens vier ältere Estrichböden erhalten haben. Jeder dieser Böden stand mit einer umfassenden Veränderung und Neugestaltung des Kirchenbaues in Verbindung.

Die Ottonische Saalkirche (Bau I)

Dieser Bau konnte auf Grund freigelegter Fundamentzüge nur mehr grundrissmäßig rekonstruiert werden. Es handelt sich um einen langgestreckten Saal mit halbrunder Apsis und Krypta, an dessen östlichen Flanken je eine halbrund anschließende Kapelle angefügt ist, die sich gegen den Saal hin öffnet. Lage und Ausmaß dieser Kirche decken sich fast mit dem heute bestehenden Bau, wobei die Kapellen die später errichteten Seitenschiffe ergeben. Der Bau ist gegenüber heute aus unbekannten Gründen lediglich Richtung Westen etwas nach Süden verschwenkt. Schweizer Vergleichsbauten weisen zeitlich vom 9. Jahrhundert bis ins 11. Jahrhundert, realgeschichtliche Überlegungen führen im Fall von Zell am See zur Datierung in das 10. Jahrhundert.

Die hochromanische Basilika (Bau II a)

Der ottonische Bau wurde zur Gänze abgetragen und unter Übernahme seiner Maße als turmlose dreischiffige sechsjochige Pfeilerbasilika mit Dreiapsidenabschluss neu errichtet. Die Apsiden wurden über den alten erbaut aber im Sinne der damaligen Zeit gestuft. Die Pfeiler weisen einen quadratischen Grundriss auf. Der Lichtgaden wies in etwa gleichen Abständen je sechs Fenster auf, die später vermauert wurden. Für die Entstehung dieses Baues kommen das 11. Jahrhundert und das 12. Jahrhundert in Frage. Da der Bau mit der Errichtung des Chorherrenstiftes in Verbindung zu sehen ist, wird er dem frühen 12. Jahrhundert zugeordnet.

Die spätromanische Basilika (Bau II b)

Beobachtungen während der laufenden Restaurierung ergaben, dass die Schiffe noch vor der Gotisierung durch Gurtbögen geschiedene Kreuzgratgewölbe erhalten haben, von denen sich im östlichen Joch noch eines erhalten hat, dessen Bemalung dem Anfang des 14. Jahrhunderts zugeordnet wird. Zur Unterscheidung von Bau II a gehört auch ein Estrich II b, der unmittelbar auf den Estrich II a aufgetragen worden war. Der Umbau war kein einschneidender, hat aber durch die Einwölbung den Raumeindruck nachhaltig verändert.

Der frühgotische Umbau (Bau III)

Neubau der Hauptapsis und Neueinwölbung der Kirche stellen die wesentlichen Maßnahmen dieses Umbaues dar. Vermutlich war der Brand gegen Ende des 13. Jahrhundert Auslöser für die Erneuerung. Der Neubau ging mit der Zerschlagung des Gewölbes und der Zuschüttung der Krypta einher. Dieser Umbau wird in das erste Drittel oder das zweite Viertel des 14. Jahrhunderts datiert, ausgehend von der Form des Radfensters in der Westmauer des Mittelschiffes sowie der Rippen und der skulptierten kreisrunden Schlusssteine. Der einzige historische Anhaltspunkt ist die Altarstiftung durch Erzbischof Friedrich III. von Leibnitz im Jahr 1335.

Spätgotische Zu- und Einbauten

Der Erbauungszeitpunkt des Südostturmes, dessen Abtragung urkundlich mit dem Jahr 1655 belegt ist, ist offen, die Errichtung des Westturmes wird in das zweite Viertel des 15. Jahrhundert datiert. Die Errichtung der Westempore der Kirche steht mit einer letzten spätgotischen Ausgestaltung des Kircheninneren in Zusammenhang und ist als besonderes Kleinod anzusehen.

Die Wandmalerei in der Stadtpfarrkirche St. Hippolyt

Im Zuge der Renovierung wurde eine ganze Reihe von Wandmalereien aufgedeckt. Ihr Zustand war nicht nur in technischer sondern auch in inhaltlicher Sicht fragmentarisch. Wie auch in anderen Kirchen wurden durch diverse Baumaßnahmen wie Mauerausbrüche etc. auch in Zell über die Jahrhunderte des Bestehens der Kirche oft ganze Teile der Fresken zerstört. Die Wandmalereien in der Zeller Kirche im groben Überblick:

Bruchstückhaft erhaltene Malerei in der romanischen Apsis (Wand und Wölbung) des nördlichen Seitenschiffes: thronende Muttergottes mit Kind zwischen zwei Heiligen, an der Wand darunter eine Reihe von Arkaden, in denen einzelne Heiligengestalten sitzen. Wand und Wölbung gehören zusammen, die jetzt sichtbare Komposition geht auf den Anfang des 14. Jahrhundert zurück. Die Darstellungen wurden im 15. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert erneuert und verändert.

Die Fresken im südlichen Seitenschiff korrespondieren zeitlich und inhaltlich mit denen im nördlichen Seitenschiff. Sie zeigen je fünf Medaillons mit den Halbfiguren der klugen (links) und der törichten Jungfrauen (rechts).

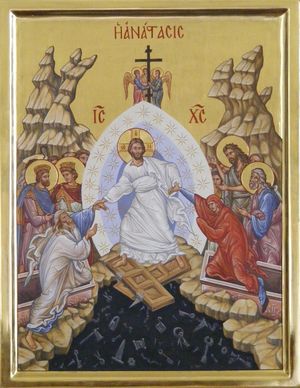

Auch im Presbyterium (Chorjoch und Chorschluss) finden sich Reste von Fresken, die verschiedenen Zeiten angehören. Zu erwähnen ist ein gemaltes Sakramentshäuschen an der Südwand des Chorquadrates, das noch in wenigen Anhaltspunkten erhalten ist. An der Nordseite des Chorquadrates ein breit gerahmtes Ornamentfeld vom Anfang des 17. Jahrhundert, eine gemalte Umrahmung der Sakramentsnische links vom Hochaltar, rechts oberhalb der Sakramentsnische findet sich eine umfangreiche Bildkomposition. Als Entstehungszeit wird die erste Hälfte des 15. Jahrhundert vermutet. Rechts neben und hinter dem Hochaltar befindet sich ein Fresko in Form eines breiten Streifens von der Ostwand des Chorschlusses bis zum Ansatz des Chorquadrates. Es zeigt zwischen den beiden Johannes, dem Evangelisten und dem Täufer, im Zentrum den auferstandenen Heiland und nimmt einen hohen künstlerischen Rang ein.

Renovierungspläne

Die Stadtpfarrkirche St. Hippolyt sollte einer umfassenden Innen- und Außenrenovierung unterzogen werden. Der Renovierung lag ursprünglich der Wunsch zu Grunde, den romanischen Grundcharakter der Kirchenanlage möglichst wiederherzustellen. Damit in Zusammenhang stehend sollte auch nach einer vermuteten Krypta gesucht werden. Archäologische Grabungen waren nicht vorgesehen.

Renovierung Kirchturm 2012/13

Die Sanierung des Kirchturmes der Stadtpfarrkirche St. Hippolyt war seit Jahren das wichtigste Vorhaben der Stadtpfarre. Dr. Peter Lammer, Enkel von Auguste Caroline Lammer, der ersten Bankengründerin in Österreich, erklärte sich im Jahre 2012 bereit, einen sehr hohen Betrag hierfür zu stiften und damit alle noch erforderlichen restlichen finanziellen Mittel für die Sanierung zu übernehmen, um die Bürger der Stadt und die Pfarrgemeinde zu entlasten. Er wollte damit einen Akt der Wiedergutmachung für finanzielle Schäden setzen, die der Konkurs des Bankhauses A. Lammer & Co seiner Großmutter im Jahre 1935 über viele Bürger von Zell am See gebracht hatte.

Am 15. August 2013 wurde der restaurierte Kirchturm im Rahmen einer Feier durch Pfarrer GR Mag. Christian Schreilechner eingeweiht. Zum Gedenken an Auguste Lammer ließ ihr Enkel in der Stadtpfarrkirche eine Gedenktafel zusammen mit einer sehr schönen Christus-Ikone (Anastasis [grie.] = Auferstehung) anbringen. Bürgermeister Ing. Hermann Kaufmann überreichte Dr. Peter Lammer das Silberne Ehrenzeichen der Stadt Zell am See. Zur Feier waren auch Benedicta, die Mutter von Peter Lammer, sowie zwei Schwestern von Peter Lammer mit ihren Kindern angereist. Ebenso Thomas Whitehead (* 1953), Bauträgermanager in Nassau (Bahamas), Enkel von Frank Whitehead, ehemals Schüler des Jesuitengymnasiums "Stella Matutina" in Feldkirch.

Zeittafel zur mittelalterlichen Geschichte der Kirche St. Hippolyt

- 696 (um 696) Klostergründung St. Peter durch Rupert von Salzburg, Abt und Bischof

- 739 Salzburg wird eigene Diözese

- 788–790 erste Erwähnung einer "cella" in Bisontio in der [Notitia Arnonis]] im Zusammenhang einer Schenkung von Besitzungen der Freien Boso (ein Priester) und Johannes, dessen Bruder, an die Salzburger Kirche - gleichzeitig erste urkundliche Erwähnung von Zell am See, dessen Mönche "von ihrer Hände Arbeit leben",

- 798 wird Salzburg unter Arno Erzbistum, d. h. Sitz des Metropoliten der großen bayrischen Kirchenprovinz

- 907 erleidet der bayrische Heerbann in der Schlacht bei Preßburg eine vernichtende Niederlage durch die Ungarn, für die nun der Weg nach Westen frei ist

- 926–927 unterzeichnet Erzbischof Adalbert II. eine Urkunde in Pisontia in loco Cella

- 927 ist der Erzbischof erneut im Pinzgau

- 955 Sieg des deutschen Königs Otto I. in Ungarn auf dem Lechfeld, die Bedrohung durch die Ungarn ist gebannt, der Aufschwung Salzburgs ist gesichert

- Mitte des 10. Jahrhunderts Bau der einschiffigen ottonischen Saalkirche (32 m x 8 m)

- Zwischen 1121 und 1129 wird Zell ein reguliertes Chorherrenstift, die ottonische Kirche wird abgetragen, mit dem Bau der dreischiffigen turmlosen Pfeilerbasilika und des Klosters wird begonnen

- 1168 Fertigstellung von Basilika und Kloster (quellenkundlich unsicher)

- 1. November 1168 weilt Adalbert III. von Böhmen in Zell am See und wurde wahrscheinlich hier zum Diakon geweiht

- 1217 das Zeller Chorherrenstift wird durch EB Eberhard II. von Regensburg aufgehoben. Im gleichen Jahr wird Rudig(i)er von Radeck, letzter Probst von Zell, erster Bischof des am 30. Dezember 1217 neu gegründeten Bistums Chiemsee und erhält Zell als Mensalpfarre

- 1217 aus der Stiftskirche wird die Pfarrkirche

- Um 1230 Einwölbung des Mittelschiffes der Pfarrkirche

- Zwischen 1270 und 1290 Kirchenbrand

- Vor 1300 Wölbung und Ausstattung mit Wandmalerei in den östlichen Jochen der Pfarrkirche

- 1325 Umgestaltung des Chorquadrates, die Krypta wird zugeschüttet, ein gotischer Chor mit langen Fenstern von Grund auf neu gebaut. EB Friedrich III. stiftet einen Altar in der Mitte des Chores

- 1388 Erste Erwähnung des Katharinenaltars im Chor des nördlichen Seitenschiffes

- Mitte des 15. Jahrhunderts Errichtung des mächtigen Westturms (Glockenturm), unter der Annahme eines finanzkräftigen Salzburger Auftraggebers kann auch die Regierungszeit von Leonhard von Keutschach und damit eine gemeinsame Bauphase mit der Westampore nicht ganz ausgeschlossen werden

- Zwischen 1514 und 1515 Erbauung der spätgotischen Westempore und Erneuerung der Fresken im Presbyterium

- 1559 Kirchenbrand

- 1583 wird der im 14. Jahrhundert errichtete Südostturm (neben der Sakristei) neu gedeckt und mit einem Turmhelm geschmückt; die Umgestaltung des Hochaltars erfolgt zwischen 1619 und 1624

- 1656 Aufrichtung eines neuen Hochaltars, Neugestaltung des Presbyteriums

- 1737 Unwetterkatastrophe, Vermurung und Überschwemmung des Marktes und beider Kirchen

- 1759 wird ein neuer Hochaltar in Auftrag gegeben

- 1770 Brandkatastrophe, acht Häuser und beide Kirchen sind betroffen. In der Folge (1773) wird die Marienkirche (Unsere liebe Frau im Wald) abgetragen und das schadhafte Gewölbe im Mittelschiff der Pfarrkirche eingeschlagen

- 1793 Pläne für einen Neubau der Kirche

- 1804 Kirchenneubau abgelehnt

- 1810 Ab der bayerischen Zeit wird statt "Zell im Pinzgau" die Bezeichnung "Zell am See" üblich

- 1813 das Mittelschiff der Zeller Pfarrkirche erhält ein Schallgewölbe

- 1898 Kirchenrenovierung. Das Schallgewölbe wird durch eine flache Holzdecke ersetzt

- 1972 bis 1975 umfassende Außen- und Innenrenovierung inkl. archäologischer Teilgrabung; die ottonische Saalkirche wird entdeckt, Fresken werden freigelegt und restauriert, die romanische Krypta wird aufgefunden, rekonstruiert und begehbar gemacht;

Bilder

- Stadtpfarrkirche St. Hippolyt – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Weblink

Quellen

- "Die Kirche zum Hl. Hippolyt, Zell am See", Renovierung 1972 bis 1975, Hrsg. Katholisches Stadtpfarramt Zell am See

- Fritz Moosleitner: "Archäologische Untersuchungen in der Stadtpfarrkirche Zell am See", und Franz Fuhrmann: "Die mittelalterliche Baugeschichte der Stadtpfarrkirche Zell am See", Sonderdruck der Österreichischen Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jahrgang XXXI/1977.

- Hochhold, Rainer, "Cella in Bisontio, Zell im Pinzgau, Zell am See – Eine historische Zeitreise", Zell am See, 2013. ISBN: 978-3-200-03385-6