Salzkammergut-Lokalbahn

Die Salzkammergut-Lokalbahn, im Volksmund Ischlerbahn, manchmal auch Schnackerlbahn genannt, fuhr zwischen 1891 und 1957 zwischen der Stadt Salzburg und Bad Ischl im Salzkammergut.

"Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift a liebe kleine Eisenbahn..." hieß es in einem damals beliebten Lied; diese heizte am 30. September 1957 zum letzten Mal ihre Dampfkessel an.

Geschichte

Am 13. Jänner 1890 erhielt die Salzkammergut-Lokalbahn AG die Konzession zur Errichtung und des Betriebs der Bahn erteilt. Viele Sprengungen waren entlang des Seetrassen-Projektes am Wolfgangsee von Nöten. Die Arbeiten wurden von Italienern durchgeführt. Das erste Teilstück Bad Ischl - Strobl wurde bereits am 5. August 1890 eröffnet. Am 28. Juli 1891 erfolgte die Eröffnung des Teilstücks Salzburg - Mondsee. Am 20. Juni 1893 konnte dann das Mittelstück von St. Lorenz am Mondsee nach Strobl für den Verkehr frei gegeben werden, und bereits am 12. Juli 1893 fuhr Kaiser Franz Joseph I. als erster offizieller Fahrgast mit der Ischlerbahn und besuchte Mondsee. Im Juli 1894 war die gesamte Strecke bis Salzburg befahrbar. Insgesamt war die Bahn 66,9 Kilometer lang und die Trasse berührte nach Bad Ischl Strobl, Zinkenbach, Gschwandt, Lueg, St. Gilgen, Scharfling, St. Lorenz (von wo aus nach Mondsee eine Stichbahn führte), Thalgau, Kraiwiesen, Eugendorf, Söllheim, Itzling und Salzburg.

Dass die Ischlerbahn eine Schmalspurbahn (760 mm Spurweite) wurde, ist auf das massive Drängen der damaligen Militärbehörde zurückzuführen, die die Spurweite der Heeresfeldbahn durchdrückte. 1917 erfolgte dann prompt der Zugriff des Militärs und es mussten fünf Lokomotiven für den Heeresbedarf abgegeben werden, 1918 noch eine sechste, so dass der Fuhrpark in der Republik schon arg zusammengeschmolzen war.

Wenn auch die junge Republik bescheidene Zuschüsse für den Betrieb der Bahn gewährte, blieb das Bähnle doch viele Jahre lang ein Gegenstand wilder Spekulation. Von 1919 bis 1925 waren eine bayerische Kapitalgruppe, dann sogar eine rumänische Bankengruppe Herren der Ischlerbahn. 1931 ging sie schließlich in den Besitz des Engländers Bennet über. Keiner dieser Betreiber hatte Interesse an längst nötigen Ausbauarbeiten.

Die Gründer der Bahn gingen davon aus, dass die romantische Trasse auf jeden Fall eine starke Bereicherung des Fremdenverkehrs im Salzkammergut darstellen würde. Zunächst ging auch diese Rechnung auf, denn die Bahn führte durch eine herrliche Landschaft. Sechs Tunnels und 24, zum Teil recht kühne Brücken unterstrichen den teils gebirgigen Charakter der Trasse.

1933 wurden Austro-Daimler-Schnelltriebwagen in Betrieb genommen. Siehe dazu #Video-Link.

Beförderte Personen

Die Salzkammergut-Lokalbahn war hauptsächlich zum Transport der Personen im Salzkammergut zuständig. Besonders in den Kriegsjahren konnte man eine anstieg bemerken. Der Höhepunkt des Personentransports wurde 1946 mit 2 146 614 Personen erreicht.

Bild 1: Fahrplan der SKGLB (1893).

Bild 2: Die Fahrgastzahlen der SKGLB.

Bild 3: Eine original Ischlerbahn Fahrkarte.

-

Fahrplan der SKGLB (1893).

-

Die Fahrgastzahlen der SKGLB.

-

Eine original Ischlerbahn Fahrkarte.

Anekdote

Nach der Fertigstellung bis Ischl brachte der Extrazug mit dem in blauem Brokat ausgeschlagenem Salonwaggon seine apostolische Majestät Kaiser Franz Joseph I. von Salzburg bis nach Bad Ischl in seine Sommerresidenz. Viel Prominenz huldigte dem Monarchen entlang der Salzkammergut-Lokalbahnstrecke. Es wird berichtet, dass auch der berühmte Wiener Chirurg Theodor Billroth an der neuen Haltestelle "Salzkammergut Localbahn" neben seiner Villa in St. Gilgen, mit seiner Familie und der Brunnwinkler Jugend fahnenschwingend dem Kaiser bei seiner ersten Fahrt am 12. Juli 1893 seine Ehre erwies. Im darauf folgenden Winter, als Billroth bei einer Audienz des Kaiser in der Akademie der Wissenschaft in Wien zugegen war, sagte dieser: "Sie haben aber eine große Familie, lieber Hofrat."[1]

Ereignisse

Zugunglück 1925

Am 15. Februar 1925 wurde die fahrende Salzkammergut-Lokalbahn aufgrund eines plötzlich einsetzenden orkanartigen Föhnsturms beim Pitzner-Bauern im Blinklingmoos in Abersee kurz nach der Bahnstation St. Wolfgang (diese lag ja bekanntlich am gegenüber liegenden Salzburger Ufer, Zubringerdienste erfolgten per Dampfschiff oder Schlitten bei zugefrorenem See) aus den Schienen gerissen. Durch die Heftigkeit des Südsturmes purzelten die Waggons wie Zündholzschachteln über die Böschung. Zu Hilfe eilende Bauern wurden vom Sturm mitgerissen. Dem sofort angeforderten Hilfszug widerfuhr das gleiche Schicksal. Erst nach Stunden konnten die Hilfsmaßnahmen voll einsetzen. Die Bahnstrecke der Salzkammergut-Lokalbahn von Salzburg nach Bad Ischl stand daher für längere Zeit still.

Bei dieser Katastrophe kam der St. Gilgener Schaffner Simon Ellmauer ums Leben. Die Feuerwehren von St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen sowie zahlreiche freiwillige Helfer rund um den See waren hier im Einsatz und bargen die vielen Verletzten.

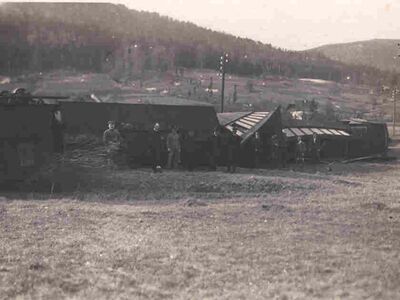

Zugunglück 1926

Am 26. September 1926 entgleiste der Schnellzug Nr. 2 auf der Fahrt von Bad Ischl nach Salzburg kurz vor der Halte- und Verladestelle Aich. In der schwer beschädigten Lokomotive Nr. 3 kam der Lokomotivführer Anton Wicha ums Leben. Sie wurde umgebaut und erhielt dabei einen kürzeren Rauchfang, ohne die markante SKGLB-Krone, der sie bis zur Einstellung der Ischlerbahn von den Schwestermaschinen auffallend unterschied[2].

Zugunglück 1927

Am 7. Juni 1927 fuhr an der Bahnüberfahrtsstelle Neuhofen in der Nähe der Station Kraiwiesen der von Thalgau kommende Nachmittagszug um etwa 14 Uhr mit dem aus gleicher Richtung kommenden und ebenfalls nach Salzburg fahrenden Lastautos des Karl Reitsamer aus Thalgau heftig zusammen. Das Lastauto wurde von der Lokomotive an der linken Vorderachsenseiten erfasst und samt seiner Bretterlast nach rechts geschleudert. Kurz nach dem starken Ruck, den alle Zuginsassen verspürten, hörte man das Wehklagen und Stöhnen der verunglückten Frau Zauner-Schimmer aus Thalgau. Der Fahrer erlitt einen Nervenschock. Im Zug wurde niemand verletzt. Die Lokomotive und der Paketwagen waren aus den Geleisen gehoben worden.[3]

Zugunglück 1945

Im Dezember 1945 kam es zu einem Zusammenstoß der SKGLB mit einem amerikanischen Militär-LKW bei der Straßenkreuzung B1. Bei diesem Unfall kamen 15 Menschen ums Leben. [4]

Zugunglück 1948

Am 21. März 1948 stürzte Lok 6 (mit Leerpersonenzug) in der Nacht bei Scharfling nach einem Bergsturz in den Mondsee. Der Lokführer und der Heizer fanden dabei den Tod. Die Strecke war bis 5. Mai gesperrt[5].

Entgleisung 1956

Die Entgleisung eines Zuges am 5. September 1956 schilderte am 4. April 2011 ein Zeitzeuge, Fritz Hitzl aus Thalgau, dem SALZBURGWIKI-User Franz Fuchs:

Herr Hitzl habe sich als Schaffner am Frühzug nach Salzburg befunden, als es in Kraiwiesen durch einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen zur Entgleisung kam. Offensichtlich hatte der Lastwagenfahrer die Geschwindigkeit des herannahenden Zuges unterschätzt, weil er vor ihm noch den Bahnübergang überqueren wollte. Der Aufprall beim Lastwagen sei fast in dessen Fahrzeugmitte erfolgt und dadurch sei auch die Lokomotive aus dem Geleise geworfen worden und umgestürzt. Es habe aber keine Personenschäden gegeben.

Es habe einige Stunden gedauert, bis die Fahrgäste mit einem Ersatzzug nach Salzburg gebracht werden konnten. Vorher hätten sie noch zu Fuß bis zum nächsten Bahnhof in Richtung Eugendorf weitergehen müssen. Da damals für solche Ereignisse am Land noch keine Bergekräne zur Verfügung standen, hatte es einige Tage mit mühevollster Arbeit gedauert, bis die Lokomotive wieder geborgen werden konnte. Sie war aber nur mäßig beschädigt worden.

Bild 1: Bild vom Unglücksort (Zugunglück 1925).

Bild 2: Bild vom Unglücksort (Zugunglück 1926).

Bild 3: Entgleisung in Kraiwiesen am 5. September 1956.

-

Bild vom Unglücksort (Zugunglück 1925).

-

Bild vom Unglücksort (Zugunglück 1926).

-

Entgleisung in Kraiwiesen am 5. September 1956.

Zunehmende Motorisierung verdrängt Bahn

Mit der Zunahme der Motorisierung wurde die Frequenz der Bahn, soweit es den Fremdenverkehr betraf, geringer. Inzwischen aber hatte sich die Ischlerbahn zu einem wichtigen sozialen Faktor entwickelt. Sie wurde für Schüler und Pendler ungemein wichtig. Aber auch wirtschaftlich war sie zum Holztransport und zur Versorgung der Landwirtschaft und der Kurgemeinden interessant geworden. Im letzten Jahr des Vollbetriebs, 1956, beförderte die Bahn über 800 000 Personen zu wesentlich günstigeren Tarifen als die Autobusse.

1945 ging die Bahn in den Besitz der Bundesländer Oberösterreich (ein Drittel) und Salzburg (zwei Drittel) über. Die Bevölkerung hoffte, dass damit die Jahrzehnte lange Verlotterung der kleinen, aber wichtigen Bahn ein Ende habe. 1946 wurde auch bei einer Pressekonferenz in Salzburg stolz verkündet, dass nun die Bahn ausgebaut würde. Material sei schon beschafft worden und die Elektrifizierung werde bald großzügig in Angriff genommen.

Später war auch schon von einem Millionen-ERP-Kredit die Rede. Der Kredit tauchte aber nie auf, und von einer Erneuerung war später nicht mehr die Rede. Dafür wurde schon 1950 von einer möglichen Stilllegung gesprochen. Die Straßen- und Auto-Lobby begann sich allmählich durchzusetzen, begünstigt durch die Landesregierungen und Landtage von Oberösterreich und Salzburg.

Das endgültige "Aus"

Die Modernisierung der Lokalbahn hätte rund 30 Millionen Schilling (rund 2,2 Mio Euro) gekostet. Die beiden Bundesländer aber wollten diese relativ kleine Investition nicht tragen. Dabei musste man 1957 schon genau wissen, dass die Zeit herankommen würde, in der es notwendig sein werde, die Straßen mit allen Mitteln zu entlasten.

Die Bevölkerung im Einzugsbereich der Bahn hat sich mit großer Zähigkeit gegen die Schließung der Bahn gewehrt. Es wurden über 70.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Aber am 30. September 1957 kam dann das endgültige Aus.

Streckenführung

- Hauptartikel Haltestellen der Salzkammergut-Lokalbahn

Vom Ischler Bahnhof in Salzburg (er befand sich ungefähr zwischen dem heutigen Forum-Kaufhaus und dem Salzburger Hauptbahnhof) folgte die Strecke zunächst kurz der Westbahnstrecke, bog dann nach Eugendorf und führte über Thalgau nach Mondsee, folgte dem Südwestufer des Mondsees über den kleinen Sattel, die Scharflinger Höhe, hinüber nach St. Gilgen und von dort entlang des Südufers des Wolfgangsees nach Bad Ischl.

Eröffnung der Teilstrecken

- 5. August 1890: Bad Ischl Lokalbahnhof - Bahnhof Strobl

- 28. Juli 1891: Bahnhof Mondsee - Bahnhof St. Lorenz - Lokalbahnhof Salzburg

- 20. Juli 1893: Bahnhof Strobl - Bahnhof St. Lorenz

- 3. Juli 1894: Lokalbahnof Bad Ischl - Staatsbahnhof Bad Ischl

Revitalisierung

Seit 2005 gibt es wieder Projekte, die eine Revitalisierung der Bahn im Auge haben:

- Neuerrichtung der Gesamtstrecke mit teilweiser Neutrassierung als leistungsfähige S-Bahn mit Tourismus-Angeboten und Nostalgieverkehr. Dieses Projekt wird vom Verein zur Förderung der Regional Stadt Bahn Salzburg-Bayern-Oberösterreich verfolgt.

- Reines Tourismus-Erlebnisprojekt zwischen Bad Ischl und St. Gilgen mit "Kaiserbahnhof" neben der Schratt-Villa

Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum Mondsee

- Hauptartikel Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum Mondsee

Bildergalerie

Bild 1: Ischlerbahn-Museum Mondsee in der Nähe des Mondseer Strandbades.

Bild 2: Lokomotive der Ischlerbahn.

Bild 3: Bei der Teufelmühle in der Gemeinde St. Lorenz, ehemaliges Wirtshaus und Haltestelle an der Salzkammergut-Lokalbahn.

Bild 4: Der Hüttensteintunnel Nordportal von Scharfling kommend, (Juni 2018).

Bild 5: Ehemalige Ischlerbahntrasse in Salzburg-Sam, jetzt Rad- und Fußweg.

-

Ischlerbahn-Museum Mondsee in der Nähe des Mondseer Strandbades.

-

Lokomotive der Ischlerbahn.

-

Bei der Teufelmühle in der Gemeinde St. Lorenz, ehemaliges Wirtshaus und Haltestelle an der Salzkammergut-Lokalbahn.

-

Der Hüttensteintunnel Nordportal von Scharfling kommend, (Juni 2018).

-

Ehemalige Ischlerbahntrasse in Salzburg-Sam, jetzt Rad- und Fußweg.

Bild 1: Lokomotive Nr. 12 ist heute bei nostalgischen Züge der Murtalbahn im Einsatz.

Bild 2: Kleiner Tunnel (Portal von Bad Ischl kommend).

Bild 3: Kleiner Tunnel (Portal von Salzburg kommend).

Bild 4: Ehemalige Brücke über den Woerlemoos Bach.

Bild 5: Ehemalige Brücke über den Burgstallbach

-

Lokomotive Nr. 12 ist heute bei nostalgischen Züge der Murtalbahn im Einsatz.

-

Kleiner Tunnel (Portal von Bad Ischl kommend).

-

Kleiner Tunnel (Portal von Salzburg kommend).

-

Ehemalige Brücke über den Woerlemoos Bach.

-

Ehemalige Brücke über den Burgstallbach.

Bild 1: Bahntrasse SKGLB in Neuhofen (Eugendorf) in Richtung Salzburg.

Bild 2: Bahntrasse SKGLB in Neuhofen (Eugendorf) in Richtung Bad Ischl.

Bild 3: Streckenverlauf bei St. Lorenz.

-

Bahntrasse SKGLB in Neuhofen (Eugendorf) in Richtung Salzburg.

-

Bahntrasse SKGLB in Neuhofen (Eugendorf) in Richtung Bad Ischl.

-

Streckenverlauf bei St. Lorenz.

weitere Bilder

Salzkammergut-Lokalbahn – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Salzkammergut-Lokalbahn – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI Salzkammergut-Lokalbahn historische Aufnahme – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Salzkammergut-Lokalbahn historische Aufnahme – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum Mondsee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI

Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum Mondsee – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien im SALZBURGWIKI Salzkammergut-Lokalbahn – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Salzkammergut-Lokalbahn – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons

Literatur

- Josef Otto Slezak: Von Salzburg nach Bad Ischl - Geschichte der Salzkammergut-Lokalbahn, Verlag Josef Otto Slezak, Wien 1997

Video-Link

- Hier der Link zu einem Filmdokument von den Salzburger Festspielen 1927 aus dem Österreichischen Filmarchiv von der ersten Fahrt des Austro-Daimler-Schnelltriebwagens 1933, Länge 02:17 min. www.filmarchiv.at

Weblinks

- Konsortium zur Wiedererrichtung der Salzkammergut-Lokalbahn

- Ischlerbahn

- Link zu einem Buchauszug samt hervorragenden Bildern über die Ischlerbahn von Werner Schleritzko

- www.eisenbahntunnel.at, alle historischen Salzburger Eisenbahntunnels in Bildern

Quellen

- Ischlerbahn.at

- Konsortium zur Wiedererrichtung der Salzkammergut-Lokalbahn

- OÖ KPÖ, Franz Kain, der seinerseits als Quelle angibt: Mostschädelzeitung 1996

- Salzburger Nachrichten online 27.9.2007

- Geschichte der Ischlerbahn

- Eigenbericht Adele Sungler (Unfall)

Einzelnachweise

- ↑ Quelle Salzburger Miniaturen

- ↑ Quelle Facebook "Old Salzburg", Martin Angerer, Diskussion bei einem Bild von diesem Unglück

- ↑ Quelle ANNO, Salzburger Chronik, Ausgabe vom 9. Juni 1927, Seite 4

- ↑ Festschrift Freiwillige Feuerwehr Eugendorf 75-Jähriges Jubiläum (1998)

- ↑ Geschichte